十月 19, 2022 | 腰椎頸椎

長期手麻冰冷、復健無效?可能是血管、神經壓迫!根除胸廓出口症候群的方法

胸廓出口症候群是什麼?

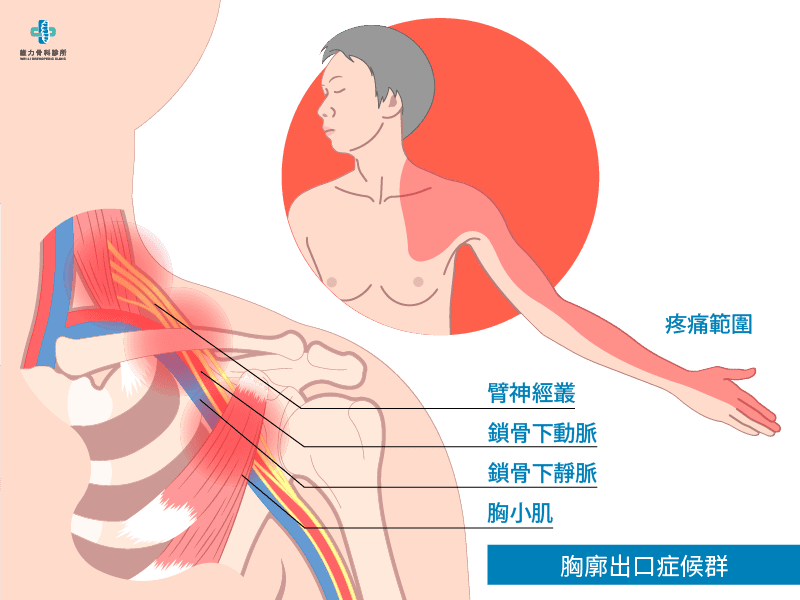

「胸廓出口」指的是從脖子兩側開始,經過鎖骨上、下方,到腋下的這段範圍。這裡有三處空間分別是斜角肌三角、肋骨鎖骨之間、喙突胸小肌之間,容易因為長期姿勢不良、外傷碰撞等,壓迫通過的血管與神經,進而產生肩頸痠痛、肩頸僵硬、手麻、血流減弱、肌肉萎縮等症狀,這就是胸廓出口症候群。常與頸椎退化合併出現,因為通過這裡的臂神經叢,源自於頸椎第五、六、七、八節與胸椎第一節,症狀容易與頸椎退化、五十肩、網球肘、腕隧道症候群混淆。

胸廓出口症候群的症狀

胸廓出口這裡通過的是上臂最重要的神經-臂神經叢、鎖骨下動脈、鎖骨下靜脈,當神經與血管受到壓迫便會出現相對應的症狀,分別是:

神經壓迫症狀

血管壓迫症狀

- 患側手冰冷:壓迫到動脈造成血流減弱。

- 換側手背腫脹:壓迫到靜脈。

- 上臂、手部動作疲累。

- 患側手沒有血色:壓迫到靜脈,血液循環變差。

胸廓出口症候群壓迫與症狀表

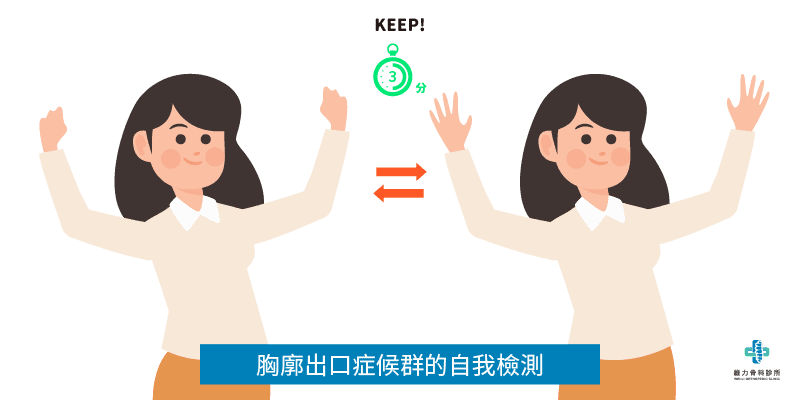

胸廓出口症候群的自我檢測

將雙手高舉過頭,執行握拳與張手的動作,持續3分鐘。若此動作造成肩膀與手臂麻、痛或不適、冰冷,有可能是胸廓出口症候。

圖片來源 design from freepik

此動作僅供自我檢測參考,但實際上還是需要透過專業醫師的診斷喔~

胸廓出口症候群的原因

- 外傷:因為車禍或運動傷害致使前胸撞擊或手臂向後拉扯。

- 過度使用:長期姿勢不良、反覆動作導致肌肉緊繃、及周圍軟組織受損發炎。

- 先天結構異常:頸椎與肋骨異常的纖維組織增生或多一根肋骨等,讓空間更為狹窄。

七成問題來自軟組織,包括斜角肌、胸小肌肥厚、纖維化、局部腫瘤等;三成問題來自骨頭,包括第一肋骨傷害、鎖骨中段骨折等。整體來說多數病因是神經壓迫造成,約佔了九成,只有少部分是血管壓迫。

胸廓出口症候群的好發族群:

- 女性

- 上肢反覆高舉過頭的職業:如教師、清潔員、汽車維修員、油漆師傅。

- 舉重

胸廓出口症候群壓迫位置與原因表

壓迫位置 | 神經、血管 | 原因 |

|---|---|---|

斜角肌三角 | 臂神經叢 鎖骨下動脈 | 斜角肌肥厚、纖維化 |

肋骨鎖骨間 | 臂神經叢 鎖骨下動脈 鎖骨下靜脈 | 第一肋骨、鎖骨損傷 |

喙突下空間 | 臂神經叢 腋動脈 腋靜脈 | 胸小肌、肩胛骨、肩關節活動受限 |

胸廓出口症候群的治療

透過超音波影像檢查與神經學測試,可以判斷胸廓出口症候群的病因。由於胸廓出口症候群的患者通常會合併出現頸椎退化,常被以頸椎退化作為治療方針,但熱敷、電療與頸椎牽引等治療改善的效果並不理想,約莫只能改善3-4成。

建議進行

- 徒手治療:放鬆斜角肌、第一肋骨周圍肌群。

- 超音波導引注射:若患者疼痛到無法運動時,則建議可以針對斜角肌、胸小肌、鎖骨下肌進行注射,使肌肉與周圍神經鬆動,促進局部循環,改善活動性。

兩項治療待疼痛與狀態改善後,都需要進行核心肌群的訓練。

多數胸廓出口症候群的患者其病因都來自於反覆的工作型態、長期的不良姿勢,通常在保守治療下都能獲得改善,但若要徹底根除,唯有改正錯誤姿勢、加強肌群訓練、調整工作型態與環境,才能避免一再復發。胸廓出口症候群為慢性疼痛發展而成,治療的時間相對較長,一般療程為3~6個月,患者需要較多的耐心與較積極的態度。

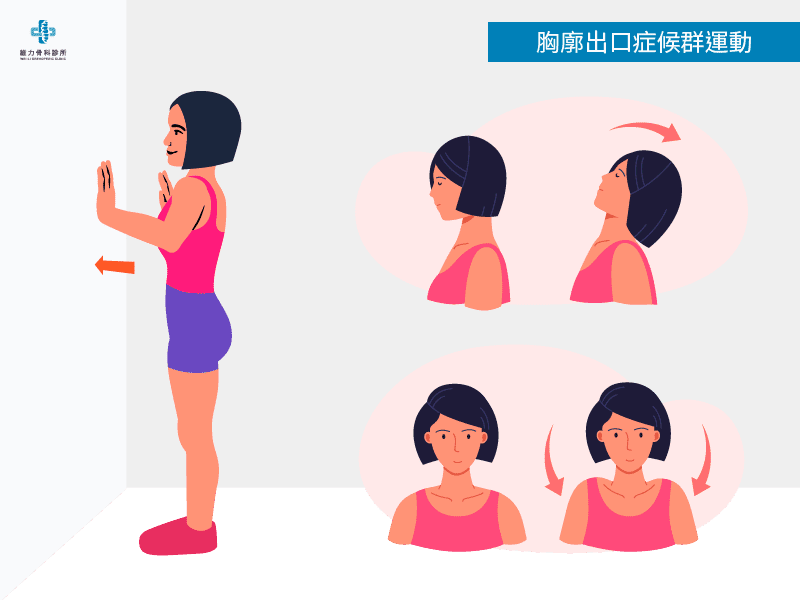

胸廓出口症候群的運動

以下動作,可連續10次,一天可做2回。

- 牆角伸展運動:面牆角,兩手扶牆約肩膀高度,身體前傾感覺胸部伸展,停留5秒後復位。

- 頭頸後仰運動:頭部往後倒,使下巴抬高伸展,停留5秒後復位。

- 肩膀轉圈運動:聳肩向上向前畫圈,向後向下畫圈為一組動作。

作者 : 高逢駿 醫師

經歷 :

- 林口長庚醫院 運動醫學科主治醫師

- 林口長庚醫院 骨科部總醫師

- 中華民國骨科專科醫師

- 中華民國脊椎外科醫學會會員

- 中華民國足踝醫學會會員