七月 8, 2025 | 上肢部位

手痛是病嗎?圖解手部常見疼痛與可能病症

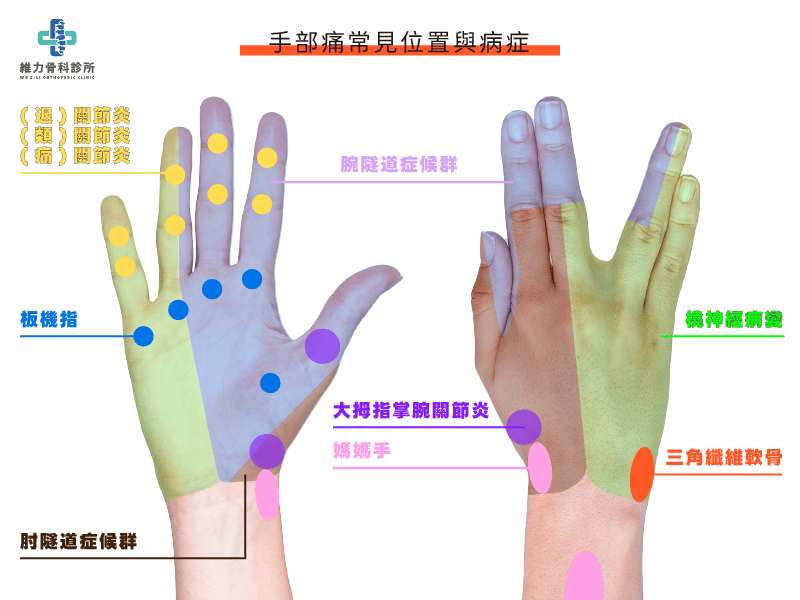

手痛常見位置與病症對照圖解

從「痛的位置」與「症狀特色」了解可能遇到的問題,你也有以下經驗嗎?

- 拇指痛到不能抱小孩?不能洗奶瓶?

- 半夜麻醒,手指好像不是自己的?

- 握東西手會痛無力,甚至無法打字了?

疼痛位置 | 常見病名 | 症狀特色 | 常見族群 |

拇指根部至手腕 | 狹窄性肌腱滑膜炎︱媽媽手 | 拉扯痛、抱小孩更痛 | 新手爸媽、滑手機族 |

指根處常發生於大拇指、中指、無名指 | 狹窄性肌腱腱鞘炎︱板機指 | 手指卡住、伸不直、痛 | 家務勞動者、慢性抓握者 |

掌側手腕正中、大拇指、食指、中指、無名指 | 腕隧道症候群︱滑鼠手 | 手麻、夜間麻醒、無力感 | 電腦族、年長女性 |

肘部內側延伸至無名指、小指 | 手麻、無名指、小指麻木 | 長時間彎手肘、托頭族 | |

肘部外側延伸至前臂背側、拇指 | 手背麻、無法伸指、手無力 | 長期壓迫前臂或手臂骨折後 | |

小指尺側手腕 | 三角纖維軟骨損傷TFCC | 旋轉手腕時劇痛、手腕無力 | 扭轉動作的運動者、年輕人跌倒 |

多處手指關節 | 手指關節炎RA/OA | 僵硬、腫脹、變形、疼痛反覆 | 50歲以上女性、中年族群 |

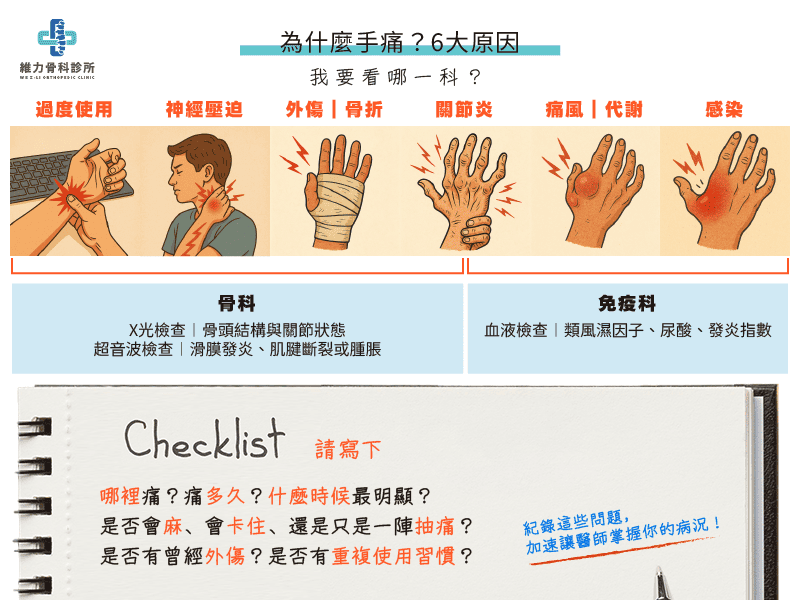

為什麼手會痛?

手痛、手指痛其實是非常常見的症狀,而且原因很多,從日常過度使用、關節發炎,到神經壓迫或慢性病變都有可能造成。

常見手指痛原因總整理:

類別 | 可能原因 | 特色症狀 |

滑手機、打字、使用滑鼠太多 | 手指關節痠痛、彎曲不適 | |

有時合併麻、刺痛、夜間加劇 | ||

腫脹、僵硬、天冷時更明顯 | ||

外傷︱骨折 | 撞傷、扭到、骨裂 | 劇烈疼痛、無法彎曲、瘀青 |

痛風︱代謝問題 | 尿酸高引起的關節急性發炎 | 常見於大拇指關節,腫熱紅痛 |

感染性關節炎 | 細菌感染導致 | 劇痛、紅腫、發燒 |

初步自我檢查建議

你有這些症狀嗎?根據這些問題,初步可以對照上表快速自我篩檢。

- 你是哪裡痛?痛多久?什麼時候最明顯?

- 是否會麻、會卡住、還是只是一陣抽痛?

- 是否有曾經外傷?是否有重複使用習慣?

慢性手指痛:別忽略關節炎的可能

當手指不是痠一天就好,而是反覆發作、腫脹僵硬、甚至變形,這可能就是「手指關節炎」找上門了!

常見手指關節炎類型

類型 | 好發族群 | 特徵 | 常見位置 |

退化性關節炎OA | 50歲以上女性 | 關節僵硬、腫大、有結節 | 遠端指節(Heberden)、近端指節(Bouchard) |

類風濕性關節炎RA | 中年女性 | 對稱性、晨間僵硬、關節變形 | 指根關節、腕關節 |

痛風性關節炎 | 中年男性、飲食高普林者 | 突發性劇痛、紅腫熱 | 多見於腳趾,但也可能波及手指 |

乾癬性關節炎PsA | 有乾癬病史者 | 指如香腸腫脹、與皮膚病變共存 | 指根、手腕、膝蓋 |

進一步檢查建議

- X光檢查:觀察骨頭結構與關節狀態

- 超音波:檢視滑膜發炎、肌腱斷裂或腫脹

- 血液檢查:檢查類風濕因子、尿酸值、發炎指數

常見問答 FAQ

問題 | 解答 |

手指痛但不會麻,是神經壓迫嗎? | 不一定。像板機指與媽媽手多為肌腱發炎,無麻木感;若合併麻木才需懷疑神經壓迫。 |

腕隧道與肘隧道症候群差在哪? | 腕隧道壓迫正中神經,症狀多出現在拇指~中指;肘隧道則壓迫尺神經,會影響無名指與小指。 |

關節腫大、摸起來有硬塊,是什麼? | 可能是退化造成的骨刺或滑膜增生,建議進行影像檢查判別。 |

我的症狀很像板機指,但偶爾也會麻,怎麼分? | 板機指以「卡住」為主;若出現麻木感,需同時考慮腕隧道壓迫。 |

作者: 高逢駿 醫師

經歷:

- 板橋維力骨科診所 院長

- 林口長庚醫院 運動醫學科主治醫師

- 林口長庚醫院 骨科部總醫師

- 中華民國骨科專科醫師

- 中華民國脊椎外科醫學會會員

- 中華民國足踝醫學會會員